独立纪录片的“江湖”——也说说那些民间纪录片的高手们

纪录片《老唐头》海报

纪录片《幼儿园》剧照

纪录片《俄查》海报

清影放映海报

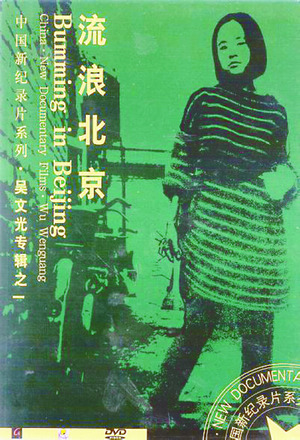

纪录片《流浪北京》海报

纪录片《大肆》工作照

“吾辈的崛起,是源于诸神的缺位。”说出这番话的必定是一个“狠角色”。

吴文光之于中国独立纪录片相当于崔健之于中国摇滚。1988年至今,他定居北京写作及拍摄纪录片,他的《流浪北京:最后的梦想者》被认为是中国第一部真正意义上的独立纪录片,并被无数影视专业和怀揣艺术理想的学生们“膜拜”。《流浪北京》讲的就是自由作家张慈,自由画家张大力、张夏平,自由摄影家高波和自由戏剧导演牟森在北京“寻梦”的一个过程。《流浪北京》还有一个副标题——《最后的梦想者》。上世纪80年代末90年代初,正是整个社会从崇尚梦想,转为注重现实的时期。这也是《流浪北京》记录的年代。那五个“盲流”艺术家也就成为了名副其实的“最后的梦想者”。该片先后参加了多个国际电影节(香港国际电影节、加拿大蒙特利尔国际电影节、日本山形国际纪录片电影节、美国夏威夷国际电影节、新加坡国际电影节等),吴文光与五个“盲流”艺术家类似的经历和心理状态,使他能够发掘这个题材,很好地记录下了“京漂”一族的行为与心态,向当时观众展示他们平时不能在电视上看到的社会的另一面,也许是更真实的一面。几年后,吴文光又寻找到这些已在世界各地“流浪”的艺术家们,完成了《流浪北京》的姊妹篇《四海为家》。

1998年至1999年,吴文光数次跟随河南的一个叫“远大歌舞团”的演出大棚拍摄,其间这个以走江湖卖艺方式维持生存的演出大棚走过北京郊县、河北、天津、山西等地,吴文光用微型数码摄像机与演出大棚的人相处,近距离并微观地记录下了留存至今的一种“江湖生活”。这是一部完全独立制作的纪录片,也是完全以“个人数码方式”拍摄的作品,剪接、特效、音效到字幕全部在吴文光的个人电脑上以DV“非线性”方式完成。

吴文光对“大棚”的感觉是复杂的。一方面他觉得自己是“大棚”的一员,一方面他又清楚自己与他们之间的距离。“大棚”顽强的生命力是中国生命力中的一种重要因素。这是一种很微妙的感情:自嘲,无奈,卑微的信心。在谈到同时期出现的杜海滨的《铁路沿线》和杨荔钠的《老头》时,吴文光曾说:“他们都把自己支撑在里面,拍出的是我们的生活,也是我们都不能把自己置身之外的。就像今天的《江湖》一样,我自己感觉,通俗地说,我是在拍自传。这一切里面所产生的东西,历险、坎坷、友谊、背叛,这一切都是发生在我自己的生活里面的。”吴文光把“大棚”当成一个重要的社会档案基地。

与吴文光“流浪”式、生猛的拍摄方法不同,另一位对中国独立纪录片产生重要影响的纪录片人——张以庆所有的纪录片都在武汉拍摄,他从没有让自己的纪录片离开过这里。《舟舟的世界》《英和白》《幼儿园》是张以庆以自己独特的记录方式完成的最有影响力的作品。与很多现实题材纪录片相比,张以庆的纪录片是具有特殊审美品质的,这或许也是他的作品屡获国际大奖的重要因素——它的观赏性非常强,它呈现在观众面前的画面是非常唯美而精致的,有种独特的“影调”在其中。为什么对现实题材的纪录片会用这样的处理方式?张以庆认为促使他这么做的最重要原因是,“我觉得这个时代,真正可供人们有审美体验的东西少了,我始终将看片子视为一种审美的过程。我们今天的人在现代生活比较紧张的精神状态下,需要一种柔软的抚摸,而审美体验,恰恰能起到这样的功效。”

在《舟舟的世界》里张以庆带给我们一个不同凡响的智障孩子舟舟和他的理想世界。通常拍残疾人题材都是俯视的,展现苦难的,张以庆这种“剑走偏锋”的拍摄方式当时并不被认可。而《英和白》再度给人们意外,意外到张以庆说自己也没有见过这样的东西,“不光和我自己以前不一样,和所有人都不一样。挖掘极限,想看看边际在哪里”。《英和白》记录的是全国唯一一只参与马戏演出的雄性大熊猫和它的驯兽员的故事,如果不看影片,你很难想象出张以庆如何徐徐展开讲述,从而完成了动物与人精神的交流,并完成了对于“孤独”这个话题的独特诉说。拍《幼儿园》时,张以庆说他知道一千个导演都会拍什么,他不打算去拍这样的东西,他要把所有的门窗都堵死,他不拍唱歌跳舞,不拍老师讲故事,不拍“六一”,不拍一切被概念化的东西,他想让人们听到他对“幼儿园”的解释,于是我们看到了作者的深意,有很多对于民族未来忧虑的东西——心理学、社会学、哲学等等都将张以庆的《幼儿园》作为分析样本,他把它变成了与世界对话的话题。在《幼儿园》后,张以庆得了非常严重的抑郁症,于是,他就想,一个人总是有天花板的,是有边际的,有时示弱也是一种勇敢,如果到了边际,如果自身并不能再突破的话,再做也是一种浪费。

在世界纪录电影史册中,《北方的纳努克》被视为世界纪录电影史的光辉起点,弗拉哈迪以黑白影调记录下爱斯基摩人的生活,以及对人与自然和谐共生的讲述,留下了“人类的挽歌”。而提到人文类独立纪录片,不得不提孙曾田的《最后的山神》和《神鹿啊,神鹿》。《最后的山神》拍摄于1992年,讲述的是大兴安岭鄂伦春民族的生活,当年广受欢迎的还是《望长城》的拍摄方式,那时追随《望长城》还是一种风潮,普遍认为长镜头非常真实,甚至一度达到不用长镜头就不是纪录片的程度。但是孙曾田受艺术直觉驱使,用短镜头叙事,以一个个细节的记录与展现见长,而最终打动观众的恰是这些细节。《神鹿啊,神鹿》拍摄的是大兴安岭最后的驯鹿部落,传统的生活状态也行将消失。“纪录片的功能之一就是要把行将消失的东西记录下来。”孙曾田感受到传统文明与现代生活的矛盾,他在拍完这两部作品后就一直执迷于对民族原生形态的探讨。“为什么要拍?就是要把这些将要消失掉的、有益的部分原原本本地记录下来,希望它们能以另外一种方式存在于现在的文化形态中。”

(编辑:单鸣)

| · | 民间述说的那股细流——中国独立纪录片的生存况味 |