苏立文:我是20世纪中国美术的目击者

由国家近现代美术研究中心、中国美术馆、英国阿什莫林博物馆主办的“国家近现代美术研究中心学术研究展——苏立文与20世纪中国美术”于9月10日至10月8日在中国美术馆举办。展览以作品、文献、图片、视频等众多形式,展现了96岁高龄的英国著名艺术史专家苏立文先生自上世纪40年代开始,与中国美术的不解之缘。从他的文本,从他的收藏,我们又一次管窥到20世纪中国美术群星荟萃、探索变革的路途;而他们之间众多的“小故事”,也让后来者领略到美术大家与美术研究大家的风采。 ——编者

2011年11月苏立文在杭州 王若冰 摄

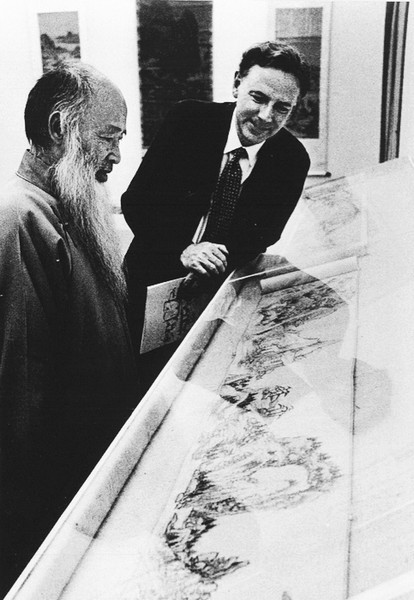

苏立文与张大千一起参观“张大千作品展”

一

我们的收藏就是以这么一种奇妙的方式开始的,始于画家们送给我们的绘画与素描,而他们也成了我们的终生好友。

能够在中国美术馆展出我的爱人吴环与我历经70余年收藏的作品,对我来说,既是一种荣耀,又是巨大的喜悦。

环和我从未试图成为收藏家。我们从来没有计划过要收藏什么。多年来,绘画、版画、素描、少数册页以及更少数的雕塑作品纷至沓来,其中一部分是艺术家们相赠的礼物,一部分是一份宝贵的遗赠。

中国人民不仅看重艺术作品本身的价值,也看重作品所承载的深厚友谊。这么说来,环和我一直非同寻常地幸运。我们与艺术家们的友谊肇始自20世纪40年代中期的四川省成都市,这是因为当时的成都聚集了因战乱而转移至此的几所重要大学,因此我有机会结识其中的艺术家们。在成都,环从事细菌研究工作,为公共卫生机构制造牛痘疫苗,我则在华西大学博物馆任职,在郑德坤的领导下研究和教授考古学。

因此,我们的收藏从成都开始。在战火纷飞的年代,是环介绍我认识了许多艺术家朋友。若非如此,我永远只能被当成一个老外而已。在我们结识的艺术家当中,有些人已经去过西部边陲进行冒险之旅,例如吴作人去过甘肃、青海和西昌,他赠给我们一张描绘当地市集情景的油画稿;此后,他据此创作出一幅尺寸大得多的油画《青海市集即景》,现藏于北京的中国美术馆。再比如,庞薰琹也在贵州西部和云南的苗族少数民族地区待了一年,他赠给我们他当时描绘农民、苗族人以及精致的唐代仕女舞蹈的佳作。广东画家关山月赠给我们一张画有水车的风景画。他还跟我上过交换课,我教他英语,他教我照着《芥子园画传》这部标准教材用传统技巧画国画。不过我是个糟糕的学生。当我呆坐着看我的先生研墨的时候,环大吃—惊,然后狠狠地批评了我一顿。

在成都避难的艺术家们,以吴作人、丁聪、庞薰琹、雕塑家刘开渠、漫画家张光宇为首,成立了中国现代美术会,并于1944年在华西联合大学校园内举办了第一次展览。我仍然记得展览中小丁的《现象图》,这件讽刺国民党统治下社会腐败的作品是如此辛辣犀利,以致必须被藏起来以躲过秘密警察。最终这件作品被美国传教士威廉·芬恩购得,现收藏于位于美国堪萨斯州劳伦斯市的堪萨斯大学美术馆。当时的艺术家们即便有着教职,比如庞薰琹,却也不得不与饥饿作斗争。在拜访我家的这群常客里有一位叫马尔文·布拉德利,来自芝加哥,他为环画了一张栩栩如生的肖像素描。

除了在成都的画家,还有一批画家在重庆落脚。在那儿,英国文化处的杰弗里·贺德立已与许多画家相识。傅抱石、张安治、林风眠都在国立中央大学创作与教书,徐悲鸿前往新加坡筹赈,并成功赶在日本占领东南亚之前回到重庆。刘海粟就没那么幸运了,他在爪哇筹赈期间因日本侵略而被捕。当时我们还不认识这些著名的艺术家,但是徐悲鸿给我写了一封信,说他正打算写一本中国现代艺术的书,与刘海粟的会面则是在很久以后,他刚从某次黄山之行回来,告诉我们黄山总在下雨。这些人中最有名的一位张大千,当时刚结束他第二次长时间的敦煌之行,回到成都。他在敦煌带着一队助手临摹石窟壁画,再基于这些摹本创作出更完善的版本用以展出。虽然在成都我也拜访过他,而且印象最深刻的就是他居然拥有一辆私家黄包车,但是我们和他结为好友,则是若干年以后的事情了。环和我收藏了一批他的作品,其中包括一张他在敦煌石窟临摹的原件。

我们的收藏就是以这么一种奇妙的方式开始的,始于画家们送给我们的绘画与素描,而他们也成了我们的终生好友。在20世纪40年代中期流亡西部诸省的时候,他们中的许多人梦想着能等到战争结束重返家园,重拾和平的日子。在当时艰苦的条件下,我与艺术家们建立了深厚的友谊,庞薰琹把他最宝贵的财产之一——他寸步不离携往各地的一本关于塞尚的书——借给我:在当时油画颜料几乎无处可得的情况下,庞薰琹却动用他的珍稀储备,为环画了一张迷人的肖像,这张肖像也是我们的珍宝之一。

1945年8月,战争被拖曳至猝然结尾。很快,艺术家们纷纷整理行装,准备踏上漫长迂回的归途,奔向新的、更好的生活。只是,他们的愿景很快就被一日千里的通货膨胀和日渐趋近的内战粉碎了。1946年初,环和我前往英国。在那儿,我们持续收到来自艺术家好友们的书信。庞薰琹和他的妻子画家丘堤寄来的信件,展现出一幅令人心碎的图景:随着国民党政权的土崩瓦解,在混乱笼罩下,他们的绝望与日俱增。读着这些来信,不难理解为什么在1949年,全国人民都欢呼共产党带领中国走入新的时代。

二

贺德立的遗嘱让我们震惊,他把他所有的中国绘画与木刻作品全部遗赠给我们,除大英博物馆可任意挑选五张之外。于是,我们的藏品极大地丰富起来。

新中国成立的时候,要获得研究20世纪中国美术的材料并不容易。更为遗憾的是,我从中国收集的所有资料和笔记都在英格兰的一趟火车上遗失了,此后庞薰琹费尽周折地为我提供中国现代艺术史的必要材料,许多艺术家也奔走呼号为我寄来有用的素材。在这些艺术家中,他还指明要留意哪些青年艺术家——他说我们应当尤其注意一位看起来大有前途的年轻学生,他的名字叫赵无极;他还在他的朋友间广为传播,征求他们的帮助。其收获之一就是一张精美的小幅山水画,这是由我素未谋面的、江南文人画家的前辈黄宾虹为我们创作的,他把画叠得小小的,通过航空邮件从上海寄来。当时我自己都不知道为何黄宾虹会给我们寄来了那张画作。

此后,通过洪再新和克菜尔·罗伯茨进行的最新研究,让我更多地了解了当时中国活跃在上海等地的其他艺术家和批评家。当时,蔡元培先生是一位活跃的艺术家资助人,是刘海粟的支持者,而艺术评论家傅雷富有影响力,是许多艺术家的朋友。这些朋友之中不仅有诸如黄宾虹这样的传统画家,也有像傅雷本人一样曾经留学法国的现代艺术家,其中就包括庞薰琹。傅雷从庞薰琹那儿得知我有志于写作中国现代艺术史,就在1946年4月14日的一封信中向黄宾虹提议,请他给我寄一幅册页,让我能因此获得一张黄宾虹的原作。黄宾虹不仅给我寄来了这张漂亮的小画《松阴待渡》,还在给朋友们的信里提及我,其中一封信甚至还被发表在1947年12月15日的一张广州报纸上。

1948年,贺德立在上海组织了一次木刻展,展出青年黄永玉和他的朋友们的作品。那时我还是伦敦大学亚非学院的一名学生,环为了贴补我那微薄的奖学金,承担了一些教学和讲演工作,她的听众包括各地妇女协会成员,以及霍洛威监狱的囚犯。尽管我对同时代中国艺术的兴趣不断增长、日益浓厚,我们却穷得实在买不起画,不知道如何帮助远在他方的画家朋友。与此同时,奔走于南京、北京和上海之间的贺德立不仅给予生计艰难的艺术家们许多帮助,还在各种困难中为我想要撰写的书稿搜集艺术家作品和照片,其中包括一张现已广为传播的照片,这是他在北京为齐白石、徐悲鸿、吴作人和版画家李桦拍的,我在我的第一本书《二十世纪中国艺术》中采用了这张照片,自那以后,该照片又多次在若干中国出版的书里出现。

1950年,环和我去了哈佛。跟我在亚非学院的奖学金相比,我的洛克菲勒基金奖学金似乎已经很奢侈了,但是那也剩不下半点让我们买画的钱。然而,我们还是没能经得住诱惑,买下了6幅黄宾虹早年画的册页。

1954年,不顾朋友们的强烈反对——他们说我们会因此湮没无闻——环和我去了新加坡。在那里,当时的马来亚大学聘任我为艺术史讲师。这是个令人惊奇的新起点,毕竟新加坡可是个被公认为“文化沙漠”的地方。

当时的新加坡还没有任何在世艺术家的作品收藏,于是,环和我一道创立了马来亚大学艺术博物馆。环说服了好几位富有的华商捐资,其中最有名的要数橡胶大王李光前。由此,博物馆的藏品不断丰富起来,不仅包括中国的陶瓷和其他艺术品,还包括印度雕塑,以及我们从东南亚若干遗址收集来的中国、暹罗、高棉瓷器残片。我们在新加坡的那些年里,新加坡——坦言之,整个东南亚——的现代艺术运动仍处于萌芽阶段:自那以后,它逐渐蓬勃成长,而今馥郁成熟。

1960年我们回到伦敦,我在亚非学院担任讲师。贺德立结束他在达卡的艰难任期,也回到伦敦;然而那年夏天,他那颗精疲力竭的心脏停止了跳动。他的遗嘱让我们震惊:我们发现他把他所有的中国绘画与木刻作品全部遗赠给我们,除大英博物馆可任意挑选五张以外。于是,我们的藏品极大地丰富起来,包括了任伯年、夏翠、慈禧太后的影子画师缪嘉慧、傅抱石、林风眠、溥心畲、齐白石、程颂万、丁雄泉、傅叔达、唐云及其他艺术家的作品,还有一批颇有意趣的黄永玉和他的同代人在二战后创作的木刻作品。

三

使我最受震动的是,中国的伟大传统正在重新复兴,并且成为当今中国艺术的核心要素。

不过当我们1979年再回中国的时候,情况已经发生了变化。到机场迎接我们的美术家协会的官员告诉我们,如果我们不太累的话,当晚将有一个为我们准备的晚宴,席间大概能见到一些我们认识的人。我们到了餐厅一看,一张大圆桌边上围坐着庞薰琹、吴作人、小丁、郁风和其他老朋友们。庞薰琹坐在我旁边,大部分时间都握着我的手。敦促了几次以后,再加上几杯酒下肚,他的法语又回来了,于是我们重续起1946年以来一直被打断的关于艺术的交谈。就在他离开成都的那年春天,他曾把一本他的现代工艺设计作品集托付给我们,这些作品都是基于他对中国古代艺术的深厚学识而设计的,他寄望我们能使之在西方出版,然而我们没能实现他的愿望。但是那天晚上,就在33年之后,令他惊异地,我们终于能把这本作品集交到他手上了。这些作品后来和他的其他设计一起在北京出版。那天临走的时候,庞薰琹对我说:“别以我们现在所做的来评判我们。这只不过是个开始。”他说的没错。

在这个时期,我们也重续了与其他许多艺术家的友谊。我们还头一次见到了黄永玉,两年前他送给我们一张精美的风景画,现在他又送给我们更多作品,其中包括一幅蜡染版本的猫头鹰,它睁一只眼,闭一只眼。

在重逢大陆画家后,我们还访问了台北,在那儿我们遇到了一场引人注目的反正统美术革命,即便在官方无休无止的反对下,刘国松、庄喆以及五月画会画家们仍然开展美术的革命。在香港,一场类似的、远离国画正统的运动也正由吕寿琨和他在中元画会及元道画会的友人们如火如荼地开展着。这些艺术家们在一定程度上受到纽约学派抽象表现主义的影响,反映了自19世纪30年代起中国现代美术的第一次主要突破。他们的成就正当其时地对中国大陆产生了巨大的影响。

与此同时,现代艺术在中国已经进入了一个新的、更为令人振奋的阶段,因为面向西方的大门终于被打开;不顾重重阻碍,艺术家正启航踏上新的征途。新的自由贸易、商业消费、外国评论界和艺术画廊的兴趣,这些因素聚集在北京和上海等大城市,引发了看起来在风格上越来越国际化的艺术世界。

多种因素都作用于这个令人激动的时代。对西方的开放引发了人们对西方艺术与文化各个方面的强烈兴趣,这不可避免地导致了不少困惑与模仿之举。不过这也是一种积极的姿态,通过混合材质与融汇绘画技巧,中西方绘画方法的分界变得模糊。意味深长的是,不加选择地从国外借鉴的做法亦产生了一种有益的后果,那就是有些比他人更为深思熟虑的艺术家,在感觉到西化被推进得太过了以后,试图重新发掘他们作为中国人的身份特性。这意味着各种各样的可能性:他们通过自己的体验,画自己所认识的世界:寻根究底探索艺术的本质,从中国文化历史的漫漫长河中找到正式的图像:复兴和发展水墨画技巧,以之作为一种天生的、中国人的表达方式;复兴书法艺术,实验抽象书法,虚构方块字……这些可能性看起来无穷无尽。

2000年,吴环与我最后一次一道访问中国。2003年,她走了。自那以后,我又曾多次访问中国,通常会有一位牛津大学的博士生相陪伴。这些年来,我在中国艺术家中间又结交了新朋友,并且亲眼目击了中国当代美术界的种种重要发展。尽管我必须承认,对于纯粹的商业化已经影响到某些乃至最著名的艺术家的作品,然而在另一方面,现代美术运动的活力、范围极为广大的形式与风格以及国际美术界对当代中国艺术家的认可,都给我留下了深刻的印象,而使我最受震动的是,中国的伟大传统正在重新复兴,并且成为当今中国艺术的核心要素。

(编辑:竹子)